|

高句麗いにしえの地を訪ねて(8)

| |||

| 高句麗初期の壁画、舞踊塚

広開土王碑から通化−集安公路の方に行き、果樹という村から左に曲がって行くと国内城へ行く田舎道が出る。 この道に沿って行くとすぐに右側に舞踊塚と角抵塚がある。二つの墓は果樹園の間に上下に並んでくっついているが、 上が舞踊塚、下が角抵塚である。

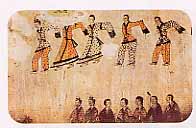

生々しい高句麗の生活図 壁画の内容は大きく壁面と天井に分けられるが、壁面は墓の主人が生前に過ごした生活を表現した生活図であり、天井 部は死後の天国を描いたものだ。門に入ればすぐに内壁(北東側)の主人公が客を迎える絵がある。 二人の夫人を従えた主人公が白羅冠を被ったまま両腕を組んで座っており、その横に小さく描かれた侍者が 片膝をついて食べ物を差し出している。料理が乗っている膳を間において客人のような人と面会している。 一番下には頭だけが見える8名の侍女が並んでいて、主人公が身分の高い人物であることを示している。 主人公がいる内壁から見ると、右側の壁(北西側)に有名な狩猟図が描かれている。速度感と緊張感がみなぎる 猟場の一番上には白馬に乗って走り、上半身だけ後ろを向いて雄と雌二匹の鹿に向けて矢を放つ力強い武人が 描かれており、中央では黒い馬に乗って逃げる虎に向けて矢を放つ真似をして脅し回っている。 この狩猟の絵でも、一番遠くにいる武人が一番大きく、一番近くの対象を一番小さく描き、遠近の比例を徹底して無視 し、中心の人物を大きくクローズアップするという破格の細部表現方式が目をひく。 この狩猟図は表現が古めかしくて下手に見えるが、広々とした空間配置と生き生きした筆遣いのため、 高句麗古墳壁画初期の代表作として知られた作品だ。主人公がいる内壁から左側(南東側)には、舞踊図が 描かれている。この舞踊図のためにこの墓の名が舞踊塚となっており、この絵がこの墓の壁画を代表すると言える。 舞踊図は右側下段に服装が各自異なる歌手7名が歌う歌に合わせて、上段に5名の踊り手が何も持たずに 壻踊りを踊っており、舞踊団を率いる先頭舞踊手が舞踊団を見ながら一緒に踊っている。 絵の左側には上下二つの家があり、3人の女性が料理を持って出て来ている。 | |||

| |||

|

天井の構造はいずれも8段に築かれ、上に行くほど狭くなるようにした平行八角支石式である。平行支石の1段目に 三角形の火炎文16個を描き現世と天国を区別し、続いて2段目に天に登る蓮華と蓮華峰をかわるがわる描き、天国から蓮華を通して 化生するという仏教式の化生法を浮き彫りにしている。平行支石の3段目には、各種のめでたい動物と仙人を描いた。

殺さぬ矢じりの秘密 舞踊塚の代表的作品である狩猟図を目を注いで見れば、すぐにでも飛びそうな矢先がちょっと変だということが分かる。 矢じりというものは、尖っていて相手に刺さると決定的な一撃を与えることが出来ることものだが、 まるで石ころのような矢先を使っているのだ。伽揶時代の矢じり、慶州の沙正洞で出土した新羅の狩猟図に出て来る矢じり、 敦煌石窟にある狩猟図の矢じりなどはいずれも尖った矢じりである。従って、この高句麗の矢じりは非常に特異であるといえる。 鹿を捕らえる武人や虎を狙う武人、いずれもこんな矢じりを使っているのは、それだけの理由があるのだろう。 今までこの理由については、二つの説がある。一つは殺さずに気絶させたり麻酔をかけて生け捕るためのものだという説、 音を立てて相手を驚かせる鳴鏑というものだという説である。高句麗山城から出土した高句麗時代の矢じりを分析して見ると、 狩猟図の矢じりは二つの説がいずれも適合する。石ころのような形ではあっても丸いのは音を出すための仕掛けであり、 2本で作られた先端だけが矢じりになっているものである。矢じりの先を尖らせず、生け捕るのに使い、 骨や角に穴を開けて矢先に挟んで音がするようにした、弓の国高句麗の傑作品である。 | |||