|

高句麗いにしえの地を訪ねて(2)

|

|

|

|

|

|

1993年5月13日、再び桓仁を訪ねた。2年前に五女山城に行ったものの見られなかった、

卒本城の城壁を探すためである。

”錦山旅館食堂商店”

車から降りるや否や目に飛び込んで来たハングル看板、とても嬉しかった。

そのまま入って、「泊まれますか」と韓国語で聞いた。今回の旅で”錦山旅館食堂商店”を見つけたのは大きな幸運であった。ここで活動するために準備

しなければならないもの全てを解決することが出来たからだ。

「この地方の歴史について一番詳しく知っているのが私たちの長老です」と、旅館食堂商店の社長が放った一言が最も嬉しいニュースで、

その社長の斡旋でオ・ヨンウンという同胞に会えたのは、予想外の収穫であった。

|

|

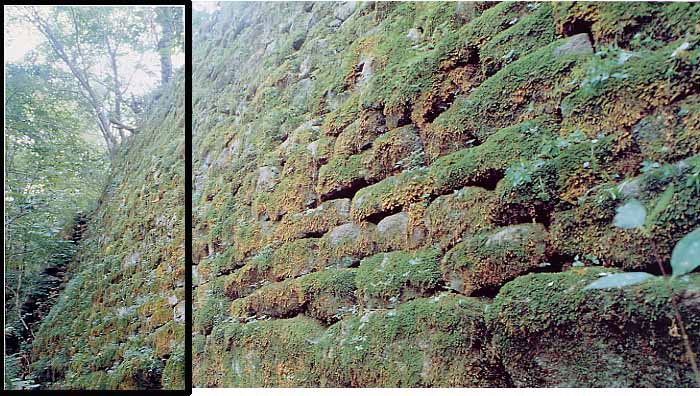

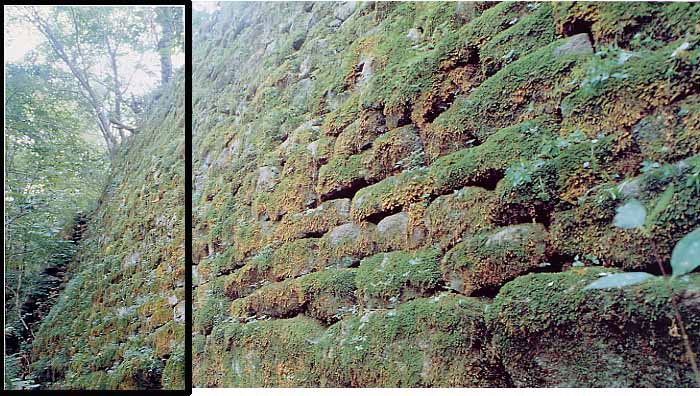

高句麗最初の城壁発見

5月14日、ナンバープレートもない車(旅館の社長が運営する送迎会社の車)に乗り、村を出発した。

郷土史専門家のオ先生、社長と職員一人が祖国の歴史を学びたいと同行した。

去年通った道に沿って山頂に登り、オ先生からいろいろ新しい歴史的事実を聞くことが出来た。

「高句麗が初めて築いた城壁がどこにあるか御存知ですか?」

何よりも私が最も知りたいことを聞いた。

「城壁があるという話は聞きましたが、行って見たことはありません。」

しかしこの答えに私は失望しなかった。前回、山頂だけに登って失敗した後、帰国して、日本時代に日本人学者が

踏査した記録を見て、ほとんど暗記するほどに準備して来たからだ。

城壁を探して下りる道は、まず昨年に諦めた側道を選んだ。その道以外には道がないからである。

人が通った痕跡もない危険な側道が行き止まりになるところで傾斜が若干緩やかになった。我々は狩人達のように

お互いに一定の間隔を置いて下にすべり下り始めた。

道でない山の中をくぐるように下りて来ることは楽なことではない。しかし高朱蒙の後裔である我々は高句麗最初の

城壁を探すという一念のために立ちはだかる岩や鬱蒼とした森は問題にならなかった。お互いに声を掛け合いながら

ずっと下りて来たが、最後まで城壁は見えず、人間が通る道に出た。

「この道は1985年、山頂まで車が登れるようにするために道を作ったところだ。

城壁を探すことは失敗したようだが、この道に沿ってあちら側へ越えてみよう」と、半ばやけくそになったが、

数知れず山城を訪れて生まれた妙な感覚が動き始めた。

一行が行く反対方向に走り始めた。案の定、城壁のような模様が現れた。急いで走り寄った私は息が止まりそうだった。

「城壁だ!城壁を見つけた!」

歓喜に湧く声を聞いて駆けつけた一行は、皆感激した。

「深い山の中にこんな城壁が残っていたとは!」

「ここには何度か来たが、初めて見る壮観だ。」

皆が一言づつ行った。

初めて発見したものは高さが6mを越える城壁で、この城で最もよく残っている東門跡であった。この東門は高句麗の

独特な築城法である雍門の中で最も古い形態として知られているためで、感激もひとしおだった。

東門から南側に少し行くと、南門があった。南門から西側に逸れる小道があり、この道に沿って戻ると苦労して再び

頂上に登ることもなく楽に車道に来ることが出来た。 |

|

将軍墓は東明王陵か?

|

|

翌日の朝、ナンバープレートもない車は渾河に沿って行く田舎の未舗装道路をすいすい走った。ナンバープレートがなくても

桓仁村の中では心配ないという社長は、事業も投げ出して祖国の歴史学習のためについて来た。

いくつかの村を過ぎて車道が行き止まりになると、米倉溝の渡し場に出る。我々が乗る渡し舟は人や自転車はもちろん、

牛や豚も一緒に乗り降りする、村唯一の交通手段である。

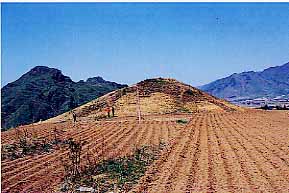

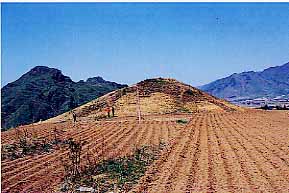

川を渡って丘に登ると、平らな平野が現れ、南側に大変大きな墓があった。高さが7m、周囲が144mで、面積は1295平米にもなる。

|

墓の麓まで耕して畑にした東明聖王の墓 |

7mといえば、アパート3階の高さである。

1,295平米といえば、392坪ほどになり、建坪20坪ほどの20戸が集まっている3階建て連立住宅を連想すれば、ほぼその威容が

想像出来るであろう。これほどの規模なら、王の陵墓であることは明らかだ。 |

|

それでもこの地域では唯一、壁画が出ており、またその壁画には「王」の字が書かれていたというから、疑いの余地がない。

とすれば、どの王の墓なのか?高句麗がここに都を定めて後、40年後の紀元前3年、首都を国内城に移す。そのためにここで

逝去した王は東明聖王ただ一人である。従ってこの大きな古墳は高句麗の始祖である東明聖王の墓であるという結論が出る。

現地の学者達も注意深くこの点を認めるが、まだ公式的な発表は一切控えている。

なぜなのか?ならば平壌で発掘して大々的な復元作業を終え、聖地として参拝している東明王陵とはどんな関係があるのか?

煙筒山の端に出来た丘の上の墓で周囲を見回すと、山の麓を渾河が東側に流れ、

丘の形に沿って南へ流れ、周りのあちこちに小さな村が集まっていて、

煙筒山とともに素晴らしい山水画を演出している。

「ここが東明王が葬られたという高句麗の龍山なのだなあ!」

さっと開けた上方から吹いて来る涼しい風を受けつつ、2000年前の高句麗の山河を描いて見る。

現地では将軍墓と呼ばれるこの大きな墓以外にも10個以上あったという古墳は痕跡もなくなり、

将軍墓も表示石碑の下まで耕して畑にしてしまっていて、保存状態が極めて悪い。高句麗の始祖に対する

当局の管理があまりにも放置された状態で、痛ましい気持ちになって米倉溝を離れた。 |

| |